書店ゲーム

2025.04.08

書きたいが書けるに変わる創作講座 受講生対談vol.2

会社員/リトルプレス「手のひらの金魚」主宰 西一六八さん×関西大学文学科 4回生 上田啓太さん

「書きたい」から「これから」へ

創作講座で見つけた、思いがけない未来。

スタートアップカフェ大阪が実施する起業プロジェクト「書店ゲーム」。書店をゲームのように楽しむ企画の一環として、シェア型書店の運営や、出版講座『書きたいが書けるに変わる創作講座』を開催しています。『書きたいが書けるに変わる創作講座』は、短編小説へエッセイ、ノンフィクションの書き方をプロの編集者に学び、自分で作った作品を、自分で売ることのできる出版講座です。「書きたい」という想いを持ったさまざまな人が集い、現役編集者の大槻慎二先生の下、小説やエッセイの書き方を学んでいます。4月のスタートから10ヶ月が経ち、第一作品、第二作目がTSUTAYA BOOKSTORE 梅田MeRISEの店頭に本として並びました。

そこで今回は、受講生の一人であり、企業に勤務しながらリトルプレス出版コミュニティ、「手のひらの金魚」を主宰している西一六八さんと、関西大学4回生で、4月に就職を控える上田啓太さんの対談を実施。講座で得たものと見えてきた未来について、語り合っていただきました。

聞き手・構成/ぶんたま(笹間聖子)

「自分の考えを、どうしたら文章に残せるのか」

―まずは、おふたりが講座に参加されたきっかけを教えてください。

西/私は平日は会社員で、休日は日本の近代文学を再編集、出版する活動をしています。いつか出版社を立ち上げたい夢があり、スタートアップカフェ大阪に起業相談に来た際に、コーディネーターの三砂さんに受講を薦めていただいたんです。編集の技術を学びたいなら、自分で書いてみるのがいいよと。

上田/そうだったんですね。実は僕も西さんと同じで、スタートアップカフェ大阪に起業相談をしたことがあって、そのご縁で創作講座を知りました。それにしても、書くことと編集とは、少し違うような……。

西/私も当初は戸惑いがありました。それまで二次創作的な文章は書いていましたが、オリジナルを書こうとは考えていませんでしたから。でも、最初の授業で、「編集が上達するにはどうしたらいいですか」と大槻先生に質問したら、やっぱり「書くことが大事です」と言われたんです。大槻先生が社長を務める田畑書店は、近代文学の短篇小説を発刊されています。私の活動に近く、とても共感していたので、先生を信じて書いてみようと思ったんです。

上田/現役編集者である大槻先生の指導が受けられるのは貴重ですよね。僕は、「自分の考えをどうやったら文章に残せるか」を学びたいと思って受講しました。今関西大学の4回生ですが、普段から、哲学や、「どうしたら豊かに生きられるか」について考えることが好きなんです。でも、考えているだけ、考えて話すだけだと、死んだら終わりじゃないですか。どうにかして文字として残さなきゃいけない、という危機感のようなものがありました。

「この言葉でいいの? と立ち止まって考える瞬間が」

―講座では、西さんは小説を1作、エッセイを1作、上田さんは小説を1作書かれています。実際に筆をとってみていかがでしたか。

上田/アイデアがなかなか浮かばないし、卒業論文や就職の準備もあって、パソコンに向かって執筆する時間を確保するのが難しかったですね。結局、みなさんが2作品書かれているところを、僕は1作になってしまいました。それでも、自分の考えていることを文字として残す成功体験が得られたことは大きかったと感じています。

西/締め切りまでに書き上げるのって本当に難しいですよね。でも「書く」に真剣に向き合っていると、普段だと流してしまいそうな言葉を、「いやちょっと待って。この言葉でいいの?」と立ち止まって考える瞬間があって。私はそこがいいなと思いました。また、エッセイを書く上では、「自分はこのとき何を考えていたんだろう」「それってどういうことなんだろう」と、深く思考に潜り込んでいけたのも面白い体験でしたね。

上田/エッセイはそうなんですね。僕はエッセイと小説、どちらを書くか正直迷ったんです。ですが自分の文章の特性では、どうしてもビジネス的なワードを選んでしまったり、論理性に重点を置いた硬い文になってしまう気がしたんです。それで、考えていることを、登場人物を通してやわらかく伝えられる小説がいいんじゃないかなと。情景描写も浮かびやすいので、読みやすいかなと思いました。

「彩りや音、情景描写がパッとイメージできました」

―お互いの作品を読まれてみた感想は。

上田/西さんの小説『青のとびら』には、ずっと抱いていた疑問の答えがありました。僕も、「東京生まれの人にとって故郷はどこなんだろう」ってずっと思っていたんです。東京って日本や世界の文化や情報がギュッと集まった満員電車みたいな街で、果たしてそれって故郷って言えるのかなと……。でも東京で生まれた人にとっては、見える風景が違うし、そもそも、家族や家庭そのものが帰る場所なんだなと書いてあって、とても納得しました。

西/ありがとうございます。私は上田さんの小説の主人公が感じている、「毎日仕事で日常が固定されていく感覚」が、とても身につまされました。私も会社員ですが、「やるべきこと」をただこなすのは楽なので、意識しないと流されてしまう実感があります。自分で何かを変えるきっかけがあればいいのですが、それが難しいんですよね。文章そのものについても、私は使わないような表現がいくつもあって、そこも気づきでした。

上田/表現が違うのは、僕がこれまでほぼ小説を読んでこなかったからかもしれません。正しい表現技法を知らないから、良い意味でも悪い意味でも、自分が詰め込まれた文章になっているのだと思います。そこが味といえば味なのですが、人によっては「読みにくい」と感想をいただくこともありました。西さんはどんなふうに表現を考えていかれていますか。

西/私は、書く前に頭のなかで物語はできているんです。それを掘り起こしていくのですが、適切な言葉が浮かばなくて、その単語だけ抜いて書いたりしています。たとえば、「Aさんは■■をした」みたいな感じです。文字数が最適かも考えますし、読んで口に出したときに、同じ母音が重なっていないかなとか。詩のような作り方をしているのかもしれません。まず場面が頭に浮かんで、そこに見える言葉を全部拾ってきて、組み合わせていくといいますか。

上田/なるほど。たしかに、西さんの二作品目の「拍手喝采の大団円、光が満ちた舞台にさらに光が射す」という言葉などは、舞台の彩りや音、情景描写がパッとイメージできました。そんなスキルは自分にはないので学びになりました。どうしたらあんなふうに書けるんですか?

西/いつも近代文学を読んでいるからだと思います。当然のことながら、太宰治や徳田秋聲が生きていた時代は、テレビもインターネットもありません。みんな、本を読んで想像するしかなかったんです。だからこそ、背景描写や説明が細かいんですよね。そこが好きだから真似したくて。

「みんなが喜んでくれる文章をもっと書きたい」

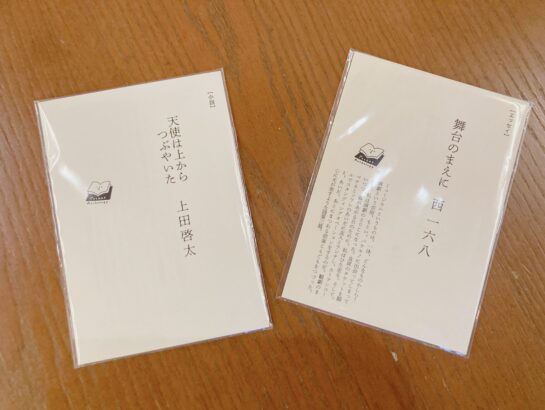

―創作講座では、作品を書店で販売もしました。その経験はいかがでしたか。

西/私は普段、再編集した文学作品を『文学フリマ』などのイベントで販売もしています。完成したエッセイもそこで売りますとSNSで拡散したところ、目指して買いに来てくれる方がたくさんいてびっくりしました。だったら、みんなが喜んでくれる文章をもっと書きたいと、モチベーションにつながりましたね。読んでくださった方からは、10人中10人から、「描写がめちゃめちゃ近代文学だね」と言われました(笑)。

上田/僕は読んでくださった方から、「登場人物に対する書き込みが浅い」と、厳しい指摘もいただきました。でもなかには、自分の考えが伝わったのかなという言葉もあって、それがうれしかったですね。販売という意味では、関西大学の生協にみなさんの作品を並べて、「書店を作る」体験をしたのも印象に残っています。購買につながるよう、装飾や配置を設計するのが楽しかったですね。体験や行動のデザインは、大学で学んできたことでもありますし。

西/上田さんは文学部ですよね。デザインを学んでいるのですか?

上田/文学部は、さまざまな学問が集まっている場所なんです(笑)。僕も哲学や言語学、歴史学、全部ひっくるめて学んでいます。そんな土壌があったからこそデザインにも興味を持つようになって、マリメッコやIKEAなど、北欧系の「人の生活を豊かにする」デザインが好きになりました。そこから北欧のビジネスにも興味が湧いて、ノルウェーに留学したこともあります。

「点が線になる、点と点をつなげていく」

―小説やエッセイを書いた経験は、この先どんなふうに生きると思われますか。

上田/4月からは、スタートアップ企業と一緒にプロダクトを作っている企業に就職します。プロジェクトマネージャーとして進捗管理などを担当しますので、締め切りから逆算してスケジュールを組んだり、クリエイターを支える業務に活かしていきたいと考えています。

西/私はこの経験を、リトルプレス出版の編集にも活かしていけるのではと考えています。最初の授業で、「編集が上達するには、書くことが大事です」と言われた意味が今は少し分かる気がしていて。編集って人が書いた文章に、作者とは別の視点で潜っていく作業なんですよね。そのためには考えて読み解く力が重要で、その力は、自分で書くことでも鍛えられるのではないかと。

上田/書く経験は編集力にもつながっていくんですね。僕も、具体的にはまだ見えていませんが、いつか「自分で書いた」経験という点が線になる、点と点をつなげる展開ができるんじゃないかなと思っています。

西/人とのつながりも大事ですよね。創作講座に通っている間に、リトルプレス出版の活動も複数人になり、みんなから意見がもらえる環境のありがたさを痛感しています。講座でも、年齢、職業が異なるさまざまな人と触れ合うことができました。私一人で頑張るのではなく、

そうやって多彩な人と関わりながら、起業や出版を前に進めていければと思っています。創作講座はその大きなきっかけの一つになりました。

上田/西さんは、出版を副業で続けていらっしゃるのがすごいと尊敬しています。僕も仕事を続けながら、プライベートで書いた文章を掲載するメディアをつくったり、いつかは起業にもつなげていきたいです。

西/楽しみですね。私は自分の文章も、これからも書いていこうと思っています。実は3月から、雑誌でエッセイを書かせていただくことになったんです。書肆imasuという出版社が創刊される『随風』という雑誌なんですが、錚々たる執筆陣がいらっしゃって、かなり緊張しています。なぜ私にお声がけいただいたのかは分かりませんが、とても光栄で、漠然と抱いていた夢が叶ったような気持ちです。

上田/おめでとうございます。『随風』買いますね!

▶書きたいが書けるに変わる創作講座 受講生対談vol.1

児童文学作家 佐々木智子さん×関西大学文学科 1回生 野崎亮太さん

▶第三回対談:書きながら、考えながら生きることで、これまでとは違った人生に。

メーカー勤務/空手指導者 野間 研汰さん×関西大学文学部 2回生 塩川 小春さん

▶「書店ゲーム」とは?

相談したい方のお問い合わせ先

キーワード検索

よく見られている記事

新着記事

カテゴリー

タグ

- 工藤柊

- 株式会社ブイクック

- ヴィーガン

- HYOUGE NIGHT

- スタートアップ

- スタートアップカフェ大阪

- SEO

- MEO

- EFO

- 価格設定

- ブランディング

- サブスクリプション

- ポジショニングマップ

- ものづくり

- ファブスペース

- プロトタイプ

- ロジックツリー

- ビジネスアイデア

- 仮説検証

- 起業相談

- インタビュー

- ボードゲーム

- 目標設定

- オンライン起業相談

- リーンキャンバスモデル

- バリュープロポジションキャンバス

- ビジネスモデルキャンバス

- ビジネスフレームワーク

- マンダラート

- ブレスト

- ペルソナ

- PEST

- 市場分析

- SWOT

- 3C

- マーケティング

- 4P

- エンジニア

- SNS

- STARTUPREAL

- インキュベーション施設

- オススメイベント

- オススメサービス

- オススメ本

- クラウドファンディング

- コワーキングスペース

- サイバーエージェント

- チームビルド

- ビジネスコンテスト

- ピッチ

- プログラミング

- プロダクト

- 会社設立

- 会計

- 個人事業

- 副業・複業

- 学生起業

- 専門用語

- 投資

- 法律

- 融資

- 補助金・助成金

- 資金調達

- 連続起業